超軟性素材(硬度ゼロ)

の設計・製造技術

当社の誇るテクノロジーは、硬度ゼロの超軟性・超高伸張性素材(以下、超軟性素材と言います。)を機能性のある製品に設計・製造する技術です。超軟性素材は部品の固定も接合も困難であり、従来の工学的手法が使えません。

- “Bio-Mimic (生物模倣)”による超軟性素材の機能的活用を世界初で実現

- 超軟性素材の機能性製品を安定した品質で効率的に生産する製造技術を確立

(注)当社の使用している超軟性素材は、硬度ゼロ(硬度計で測定できない柔らかさ)の超軟性で、20倍以上に伸張する超高伸張性の素材です。

バイオミミック(生体模倣)

による

超軟性素材製品の設計

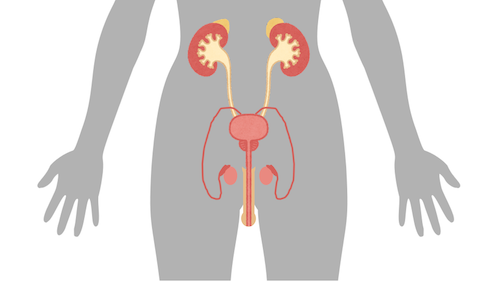

Video courtesy of Caprini Venous Resource Center

硬度ゼロの超軟性・超高伸張性の素材で製品を構築すれば装着感や快適性を劇的に改善できるのですが、大きな課題がありました。

超軟性素材では、従来の工学的アプローチで機能部品を作ったり、部品と部品を接合したりできないのです。この課題に対して我々が注目したのが、Bio-Mimic(生体模倣)のアプローチです。

生命体のほとんどの部位は柔らかく、均一でも均質でもなく、左右対称でもありません。柔らかい部位どうしは工学理論の延長線上にはない発想で結ばれ、全体としては丈夫で簡単には壊れません。それだけでなく、多くのケースで生命体が持つ機能の方が工学的に構築された機能より優れています。

当社は、生体模倣アプローチで、超軟性素材を用いた機能性製品の実現に世界で初めて成功しました。①のビデオは、人間の大腿静脈弁を模倣して当社が開発した逆止弁(Bio-Mimic Valve)です。②はイタリアの研究者らが死者の大腿静脈に生理食塩水を流した時の実験映像です。

超軟性素材は一般的な工学的手法が通じない一方、従来、非常識と思われたことができてしまいます。例えば、前述のBio-Mimic Valveは限りなく水圧ゼロの状態でも機能します。従来のエルゴノミック・デザインは素材そのものの抵抗感・違和感は拭いきれず、そこが快適性追求の限界とならざるを得ません。一方、超軟性素材を使った製品では従来の限界の先の人間工学を追求できます。

当社は、今後もさらなる機能性・快適性を追求した製品設計を続けます。